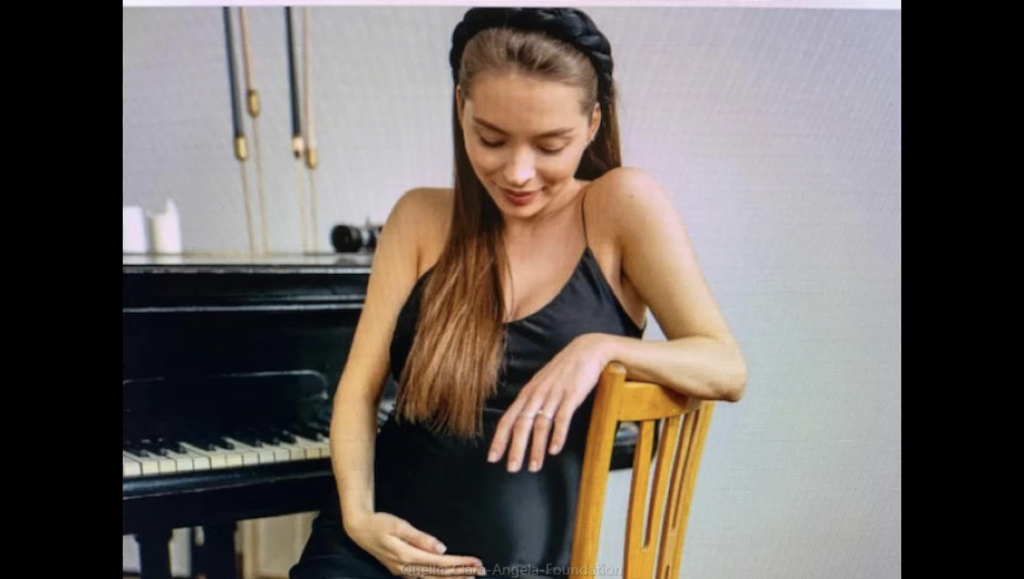

© Jutta Michaud

Der 25. September 2013 begann für Iris B. mit einem Streit in der Morgenstunde. Clara, ihre magersüchtige Tochter, weigerte sich, eine halbe Scheibe Toastbrot zu essen, obwohl ihr Gewicht zum wiederholten Male einen kritischen Stand erreicht hatte. Die üblichen Vorwürfe waren durch die Luft geflogen, schließlich hatte Micha, Iris´ Mann, ihrer Tochter mit der nächsten Krankenhauseinweisung gedroht. Daraufhin war diese Türen schlagend in ihr Zimmer gerannt. Allerdings nicht, ohne ihre Eltern darauf hinzuweisen, dass sie in 14 Tage 18 würde und es dann Schluss sei mit den Zwangseinweisungen.

Zwei Stunden nach dieser beunruhigenden Auseinandersetzung erhielt Micha einen Anruf von seinem wichtigsten Kunden. Er eröffnete ihm, er würde ihn beginnend mit dem nächsten Projekt durch einen anderen Dienstleister ersetzen. Seine Firma sei einfach zu klein. Schließlich brachte die Post eine Steuernachzahlung ins Haus – Micha hatte im vergangenen Jahr gut verdient. Leider waren die Einkünfte des laufenden Jahres weit darunter geblieben, sodass die Nachzahlung sie vor ernsthafte finanzielle Probleme stellen würde. „Schlimmer wird´s nimmer“, hatte Iris in diesem Moment gedacht. Doch leider täuschte sie sich.

Sie hatte fürchterliche Magenschmerzen, als sie am Nachmittag ihrem Hausarzt gegenübersaß. „Mal wieder Stress“, sagte sie schulterzuckend. „Immer diese Angst um Clara und jetzt auch noch…“, sie hatte den Satz nicht vollendet, sondern auf den Schreibtisch geschaut. Dort lagen die Untersuchungsergebnisse der Vorwoche.

Stefan, ihr Arzt und alter Schulfreund, lächelte nicht. Als er ihr ernst in die Augen schaute, ahnte sie sofort, dass etwas nicht stimmte. „Es hat mich erwischt, nicht wahr?“ fragte sie alarmiert, aber in der Hoffnung auf Entwarnung. Doch der Arzt nickte. „Iris, es tut mir so leid“, sagte er. „Ich wünschte, ich könnte etwas anderes sagen. Es ist ein Pankreas-Karzinom.“

Mehr brauchte er nicht zu sagen, Iris wusste nur zu gut, was das bedeutete. Erst vor drei Jahren hatte er ihrer Mutter die gleiche Diagnose gestellt. Damals hatte Iris daneben gesessen und die Hand ihrer Mutter ergriffen. Sechs Monate später war sie gestorben.

Als Iris ihre Diagnose hörte, war sie einfach aufgestanden und steifbeinig auf die Tür zugegangen. Stefan hatte sich ihr in den Weg gestellt und die Arme um ihre Schulter gelegt. „Iris, warte. Wenn ich auch medizinisch nichts tun kann, außer Dir den Schmerz zu nehmen, habe ich hier doch noch etwas, das Dir anders helfen könnte“. Er hatte ihr einen Flyer gereicht, den sie wortlos einsteckte.

Noch heute erinnert sie sich an das dumpfe Gefühl, das sie umschlossen hatte, als sie wieder in ihrem Auto saß. Wie unter einer Glasglocke hatte sie sich gefühlt, abgeschnitten von allem, was Minuten vorher noch zählte. Wie ein Roboter hatte sie den Flyer aus der Tasche gezogen. Mit der Überschrift „Schreib es Dir von der Seele“ wurde für die Teilnahme an Schreibgruppen und Schreibcoachings für Krebskranke geworben.

Ein hilfreicher Impuls

„Heute erscheint es mir völlig irrational, dass ich sofort dort angerufen habe, ohne groß nachzudenken oder meinen Mann oder meine Tochter über die Diagnose informiert zu haben“, erzählt sie heute, sieben Monate später. „Wahrscheinlich haben mir die klaren Worte gefallen. Das Zitat von Ulrike Scheuermann, das ich in diesem Flyer las, ist mir bis heute präsent: „Sobald man den Mut aufbringt, der Angst ins Gesicht zu schauen, erhält der bedrohliche Schatten Konturen und schrumpft zu dem zusammen, was er ist: eine sichtbare Gestalt, der sich gegenübertreten lässt.“

Sie hatte sofort einen Termin mit der Kursleiterin ausgemacht und ein erstes Gespräch geführt. „Eher ein erstes Geheul“, lacht sie heute.

Iris ist schwach, hat 32 Kilo abgenommen, wiegt nun weniger als ihre magersüchtige Tochter. Sie weiß, bald wird die Zeit kommen, wo sie die Nahrung nicht mehr bei sich behalten kann. Dennoch sie ist ruhig, gefasst und nutzt dankbar jede Minute ihres Lebens, in der sie sich kräftig genug fühlt um zu tun, was ihr wichtig ist. Bis dahin war es ein Weg den sie, wie sie es selbst ausdrückt, „im Schweinsgalopp zurückgelegt hat“. Schreibend hat sie inzwischen viele wichtige Lebensthemen bearbeitet: Ihr Verhältnis zu den wichtigsten Menschen in ihrem Leben, zu ihren Werten, zur eigenen Person. Sie hat für sich herausgefunden, was von ihr bleibt, wenn sie geht. Ganz gleich, ob das Unausweichliche morgen oder in drei Jahren geschieht.

„Am Ende meines Lebens habe ich mich selbst gefunden“, sagt sie. „Schade dass ich dafür krank werden musste, aber ich bin dankbar, überhaupt an diesen Punkt gekommen zu sein. So viele Menschen erleben das nicht. Meine Mutter hat diese Welt zum Beispiel traurig und verbittert verlassen. Ich hingegen kann in Frieden loslassen. Auch wenn Leben immer die bessere Alternative ist. Aber irgendwann müssen wir alle gehen und ich glaube, es geht leichter, wenn man vorbereitet ist.“

Schreibend das Leben verändern

Iris hat viel gelesen, Tagebuch und Morgenseiten geschrieben, hat sich in einer Schreibgruppe die Unterstützung von anderen Krebskranken geholt. Die Solidarität der Gruppe hat sie ermutigt. Irgendwann ist es ihr sogar gelungen, auch Clara zum Schreiben zu bewegen. Seitdem hat sich auch deren Zustand verbessert. Clara isst regelmäßig kleine Mengen, nimmt kontinuierlich zu, macht endlich wieder Pläne für die Zukunft und verabredet sich ab und zu. In den zurückliegenden beiden Jahren hatte sie sich mehr oder weniger in ihrem Zimmer aufgehalten.

Mutter und Tochter haben eine neue Kommunikationsebene gefunden, die es beiden ermöglicht, ihre Gefühle auszudrücken, füreinander da zu sein, aber auch frei von Schuldgefühlen loslassen zu können. Sogar ihr Mann hat sich auf das Schreiben eingelassen und empfindet es als große Hilfe. Er kann nun nicht nur mit schmerzlichen Situationen in der Familie besser umgehen, sondern auch mit beruflichen Tiefschlägen. „Hätte mir vor wenigen Monaten jemand erzählt, dass nur durch den schriftlichen Dialog mit meinen „inneren Ratgebern“ selbst Lösungen für berufliche Probleme aus dem Nichts auftauchen, hätte ich es nicht geglaubt“ erzählt er.

Dass unser Unbewusstes viele Antworten für uns bereit hält, setzt sich als allgemeine Erkenntnis in der Öffentlichkeit erst langsam durch. Freilich ist es einfacher, wenn man sich bei den ersten Schritten kompetent begleiten lässt. Familie B. hatte das Glück, gleich beim ersten Versuch an eine kompetente Schreibpädagogin mit therapeutischer Zusatzausbildung geraten zu sein, denn unter Umständen können bei der schriftlichen Auseinandersetzung mit schmerzhaften Themen auch Probleme auftreten, die das Schreiben kontraproduktiv machen. Geschulte Schreibtherapeuten erkennen die Warnzeichen. Bei Familie B. genügten wenige Sitzungen unter fachkundiger Anleitung, um allein weitermachen zu können.

Gemeinsames Vermächtnis geplant

So hat Familie B. hat für sich Möglichkeiten gefunden, für sich oder andere solche Gefühle auszudrücken, die anfangs schwer wiegen. Alle Familienmitglieder schreiben private Texte, Briefe, Märchen und Geschichten, in denen auch die Heiterkeit ihren Platz hat.

„Ich habe so ein Glück, dass auch Micha bereit war, sich auf die Schreiberei einzulassen“, sagt Iris. „Wir hatten immer eine gute Ehe, aber durch das Schreiben durften wir die letzten Monate noch einmal viel intensiver erleben.“

Nach Iris Tod sollen einige dieser Texte als gemeinsames Vermächtnis in einem Buch festgehalten werden. Iris bereitet die Auswahl vor, Micha und Clara beschäftigen sich mit Selfpublishing, einer einfachen Möglichkeit, für kleines Geld kleine Buchauflagen zu produzieren. Iris findet den Gedanken schön, an diesem letzten Gemeinschaftsprojekt aktiv beteiligt zu sein.

Damit ist sie in guter Gesellschaft. Viele Krebspatienten finden es tröstlich, ein Buch zu hinterlassen. Christof Schlingensief oder Wolfgang Herrndorf sind die prominentesten Vertreter der aktuellen Patientenliteratur, aber auch völlig Unbekannte entlasten sich, indem sie die Öffentlichkeit an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. So tragen sie dazu bei, eines der letzten Tabus zu brechen.

„Eine zu Unrecht vernachlässigte Heilmethode…“

Eine Familie wie diese, in der sich alle Mitglieder auf die heilende Kraft des Schreibens einlassen, ist sicher noch eine Ausnahme. Aber auf eindrückliche Weise zeigt ihr Beispiel, wie vielfältig die „Gewinne“ sein können, wenn man sich auf das Schreiben einlässt. Leider wissen das noch viel zu wenig Menschen. „Eine zu Unrecht vernachlässigte Hilfe zur Selbsthilfe“ sei das Schreiben, heißt es im Ärzteblatt vom Dezember 2012. Dabei ist die Erkenntnis, was diese überall verfügbare und vergleichsweise kostengünstige Heilmethode leisten kann, gar nicht neu.

Bereits 400 n.Chr. verfasste der Mönch Augustinus seine „Confessiones“ (Bekenntnisse) und legte damit das erst autobiografisch-therapeutische Tagebuch vor. Darin setze er sich selbstanalytisch mit seinen Sünden auseinander.

Als „literarische Geselligkeit“ wurden Schreibspiele in der höfischen Gesellschaft eingesetzt – interessanterweise über verschiedene Kulturkreise hinweg. Denn auch das kann Schreiben: Über das gemeinschaftliche Tun so etwas wie Gemeinsinn und Solidarität herstellen. In unserer Epoche der zunehmenden Individualisierung und Vereinsamung ist auch das ein gewichtiger Aspekt, der dem Auftreten von Depressionen entgegen wirken kann. Doch zurück zur Geschichte.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts arbeiteten die Tiefenpsychologen Freud, Adler und Jung mit dem „assoziativen Schreiben“, um Patienten an ihr Unbewusstes heranzuführen. Dazu erhielten sie ein Reizwort, zu dem sie niederschrieben, was ihnen gerade in den Sinn kam. Mit den Inhalten der auf diesem Wege entstandenen Texte wurde dann therapeutisch weitergearbeitet. Diese Form des Schreibens hat eine stark reinigende (kathartische) Wirkung, die viele Symptome lindern hilft, bzw. sie zum Verschwinden bringt. Allerdings ist fachkundige Begleitung bei psychischen Erkrankungen unbedingt erforderlich.

Außerhalb des tiefenpsychologischen Kontextes nutzten viele bekannte Schriftsteller Tagebuchschreiben und Selbstanalyse sowohl als Heilmittel gegen leichte Neurosen, als auch zur Förderung ihrer Kreativität. Dadaisten wie Surrealisten setzten vor allem das ungelenkte, automatische Schreiben zur Förderung der Kreativität ein.

Dennoch blühte das Wissen über die Macht der geschriebenen Worte in Deutschland lange Zeit im Verborgenen. Dabei belegen viele belastbare Studien aus dem In- und Ausland seit Jahrzehnten, dass die schriftliche Auseinandersetzung mit angst- oder tabubesetzten Themen Blockaden löst, die Betroffenen erleichtert und ermutigt, neue Verhaltensweisen oder Problemlösungsstrategien auszuprobieren.

Deutschland: Schreibtherapeutisches Entwicklungsland

Bereits 1986 beschrieben die amerikanischen Psychologen James Pennebaker und Sandra Beall im texanischen Austin, wie man mit ihrer Methode des „Expressiven Schreibens“ posttraumatische Belastungsstörungen lösen kann. Diese Studie wurde mehrfach an verschiedene Themen adaptiert, sodass es heute als sicher gilt, dass nicht nur Traumapatienten, sondern auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Anpassungsstörungen vom Schreiben profitieren. Besonders gut wirken Schreibinterventionen bei Menschen, die ihre Gefühle schlecht ausdrücken können und ihrer Umwelt mit einer eher ablehnenden Grundhaltung begegnen (Pennebaker 2010) sowie bei introvertierten Menschen.

Nancy P. Morgan und Kollegen von der Georgetown University in Washington stellte 2008 eine umfangreiche Studie zur positiven Auswirkung des Kreativen Schreibens bei der Behandlung von Krebspatienten vor. Im gleichen Jahr veröffentlichte Julia Wappner eine Studie zur stressvermindernden Wirkung des Bloggens, die dazu führte, dass in einigen amerikanischen Krankenhäusern das Bloggen am Krankenbett angeboten wird.

„Schreiben hilft“ als Forschungsgegenstand

In Deutschland entwickelt sich die heilende Kraft des Schreibens erst seit rund10 Jahren zum Forschungsgegenstand – nicht zuletzt durch Lehre und Forschung im Masterstudiengang „Biografisches und Kreatives Schreiben“ an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin (www.ash-berlin.eu). Lutz von Werder und Barbara Schulte-Steinicke, beide Mitbegründer des Berliner Studienganges, machen sich bereits den 1980er Jahren stark für schreibtherapeutische Ansätze. Am Fritz Perls Institut in Hückeswagen entwickelte sich zeitgleich der Poesie- und Bibliotherapeutische Ansatz nach Hilarion Petzhold, der Bücher und Gedichte als Schreib- und Erzählanreize nutzt, um Patienten dabei zu unterstützen, eigenen Themen auf die Spur zu kommen.

Jüngere Studien, wie die von Silke Heimes (2009, 2010, 2012) oder Renate Haussmann und Petra Rechenberg-Winter (2013), beschäftigen sich intensiv mit Einsatz- und Evaluationsmethoden in schreib- und kunsttherapeutischen Praxisfeldern, in systemischen Ansätzen (Paartherapie, Familientherapie sowie in der Arbeitswelt – man muss nämlich nicht krank sein, um vom Schreiben zu profitieren!

Entwicklungsprozesse schreibend begleiten

Hieß es früher, „wer schreibt, der bleibt“ darf man heute hinzufügen, „wer schreibt, der wird auch“. Denn Biografisches und Kreatives Schreiben kann in jeder Lebenslage genutzt werden, um Entwicklungsprozesse voranzutreiben, Widerstandskräfte zu stärken, Kohärenz und Resilienz herzustellen: das sichere Bewusstsein dafür, den Wechselspielen des Lebens nicht als Opfer ausgeliefert zu sein, sondern über Ressourcen zu verfügen, die helfen, auch aus schwierigen Situationen etwas Positives machen zu können. Allein dieses Bewusstsein löst hartnäckige Blockaden und setzt Energien frei, die für ein glückliches und zufriedenes Leben voller Schaffenskraft genutzt werden können. Daher ist es sehr bedauerlich, dass die Krankenkassen nach wie vor nicht bereit sind, Schreibinterventionen ebenso wie Yoga oder Entspannungstechniken als Methode der Gesundheitsprophylaxe anzuerkennen.

Mit meiner Teampartnerin Susanne Diehm habe ich Sudijumi entwickelt (www.sudijumi.wordpress.com): Unser Prinzip ist es, unsere Klienten schreibend und auf Wunsch auch mit weiteren Kreativmethoden dabei zu unterstützen, Zugang zu ihrer natürlichen Kreativität zu finden. Daraus entwickelt sich das Vertrauen, auch schwierige Situationen immer wieder zum Positiven wenden zu können. Schreibend entsteht jene positive Energie, die nötig ist, um sich angstfrei mit schwierigen Lebenssituationen, Krankheit und Tod auseinanderzusetzen und Erkenntnis- und/oder Veränderungsprozesse in Gang zu setzen.

Box: Automatisches und Assoziatives Schreiben

Auf den ersten Blick erscheinen diese beiden Methoden sehr ähnlich. Gearbeitet wird mit einer zeitlichen Begrenzung, in beiden Fällen wird der Patient aufgefordert, ohne Nachzudenken und Rücksicht auf Orthografie zu notieren, was ihm in dieser Zeit durch den Kopf geht. Das Zeitlimit zwingt das Gehirn, sich stärker auf das Schreiben zu konzentrieren.

Beim Assoziativen Schreiben wird ein Reizwort vorgegeben, über das der Patient schreibt. Anschließend wird mit dem entstandenen Text weiter gearbeitet, beispielsweise, mit einem Wort, das im Text mehrfach auftaucht.

Beim Automatischen Schreiben folgt die Schreibhand ungefiltert den Gedanken. Dabei öffnet sich das Unbewusste und „spült“ Ideen und Erkenntnisse an die Oberfläche. Im Kreativen Schreiben benutzt man für diese Art des Assoziierens auch den Begriff „Freewriting“.